江戸の蚊、煙でいぶし遠ざける

夏のこの時季、今も昔も気になるのが蚊。現代の蚊取り線香の原料になる除虫菊が日本に渡ってきたのは明治期というが江戸の人々はどうし...

夏のこの時季、今も昔も気になるのが蚊。現代の蚊取り線香の原料になる除虫菊が日本に渡ってきたのは明治期というが江戸の人々はどうし...

4月を迎え、寒さも緩み、段々と薄着になっていく季節。現代では初夏を迎える6月頃と気温が下がり始める10月頃の2つの時期に、夏と...

1年で最も冷え込むこの時季。だが江戸時代はもっと寒かった。気温が今より低い小氷河期と呼ぶ説もあり、冬の江戸では寒波で隅田川が凍っ...

10月になり新米の多く出回る時期となった。もちもちとした食感や香り、風味の際立つ新米。この時期の米はおかずがなくてもいくらでも食...

夏祭りや花火大会の定番、夏の和装といえば浴衣だ。広く着られるようになったのは江戸時代から。当時の人々はどのように着こなしていたの...

電気の照明が当たり前の現代では夜間も不自由なく生活できる。だが江戸時代に電気は普及していない。「貴重品」だった江戸時代の照明につ...

希望される皆さまに無料で送付しております。お気軽にお申し込みください。

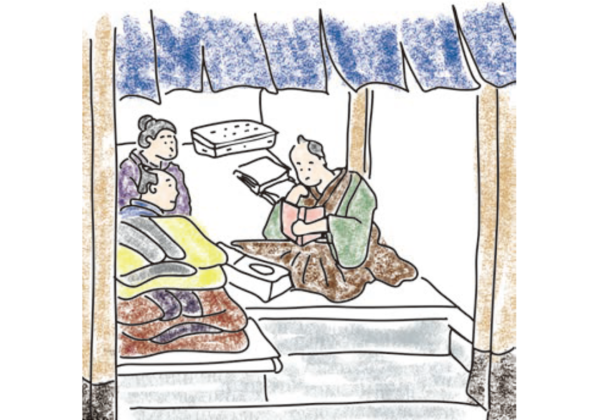

以前、この欄で江戸のレンタル業(損料屋)について触れた。今回は同じレンタルでも、江戸に暮らす人々の娯楽の1つ「本」を扱う貸本屋を...

現代のようにエアコンや冷蔵庫のない江戸時代の夏。そこに暮らす庶民がどのようにして暑さを乗り切っていたのかのぞいてみる。 江 戸 ...

社会を支える基盤事業である物流。身近なものでは郵便や宅配便も含まれる。今回は、現在のような交通機関が存在しなかった江戸時代の物...

令和の今、一般家庭で引っ越しのときに持ち運ぶ荷物はかなりの量になる。それは昔の江戸庶民にとって想像もできない風景だろう。今回は...

前回は江戸に暮らす人々の食文化や地産地消について触れた。今回は、その食糧を効率よく生産するために用いた肥料について紹介する。 ...

前回は現代の日本人にも馴染みの深い風呂事情について、江戸庶民の工夫を紹介した。今回は江戸の庶民と現代の私たちの食文化について比較...

エコニュースの更新情報やメルマガ読者限定のコンテンツ、環境市場新聞発行のお知らせ、省エネ、エコに関する話題などをお届けします。

前回は鍋釜などを修理して使う江戸のリペア事情を紹介した。今回は「風呂」について。ここでも江戸庶民は無駄のないエコな生活を営んでい...

前回は江戸時代における紙の貴重さについて触れた。今回は江戸の町で活躍した修理を専門にする職人たちについて紹介する。 江 戸 日々...

前回は着物を題材に、江戸時代の循環型社会の様子を紹介した。続く今回は、着物よりもさらに現代社会に馴染みの深い「紙」について。庶民...

今でこそモノであふれている日本だが、江戸時代は資源が乏しく、人々は限られた物品を繰り返し使って生活する循環型社会を実現していた。...