貴重な照明 日没後は就寝が基本

電気の照明が当たり前の現代では夜間も不自由なく生活できる。だが江戸時代に電気は普及していない。「貴重品」だった江戸時代の照明について見ていこう。

江戸

江戸時代の照明といえば行灯や提灯、灯籠といったものが思い浮かぶ。それらの光源となるのはろうそくや油だが、ろうそくは当時まだ高価なもの。城内などで使用されるほか大名や豪商など使える人は限られていた。

一般庶民が主に利用するのは植物や魚から取った油。これは、灯油(ともしあぶら)と呼ばれ、ぼろ布や綿を灯芯にして火をつけ夜間の照明としていた。

植物性の菜種油は整髪料としても使われ、庶民の生活に密着していたが、当時は燃料そのものが貴重品。油売りは客の器に最後の一滴まで油を移すよう求められた。粘度の高い油が落ちきるまで客を退屈させずに世間話をしたのが「油を売る」の語源といわれる。

とはいえ小さな炎の明るさは豆電球よりも暗く、細かな文字の書物は読むのも難しかった。夜の屋外で街灯の代わりになるものは月明かりしかない。江戸時代の庶民は、よほどのことがない限り夜間に出歩くこともなく、日の出とともに起き、日が沈めば眠る早寝早起きが基本だった。

令和

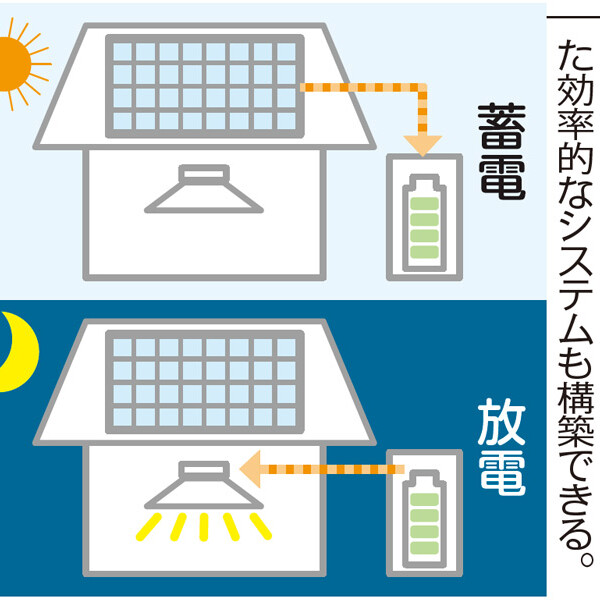

明治以降、日本にもガス灯や灯油ランプ、さらには電気によって発光する白熱電球がもたらされ、人々の生活様式も様変わりした。令和の現在はさらに明るいLEDが登場している。これらの恩恵により、昼夜を問わず娯楽を楽しんだり仕事をしたりできるようになった。

だが『細雪』などで知られる文豪、谷崎潤一郎は、昭和の時代でも華やか過ぎる照明を嫌い、暗さや影こそが日本の伝統美を形づくったのだと代表的随筆『陰翳礼讃』で述べている。この作品を締めくくる末尾の一文は「まあどう云う工合になるか、試しに電燈を消してみることだ」。

美の検証といった高尚な気持ちにはならなくても、省エネや健康のためと、江戸庶民の生活を思いながら照明を切り、早寝するのもときにはいい。