特集/「第7次エネルギー基本計画」閣議決定――概要とポイント

2025年2月、日本のエネルギー政策の土台となる「第7次エネルギー基本計画」が閣議で決定されました。2003年に最初の計画(第1次エネルギー基本計画)が策定されてから、エネルギー需給を取り巻く環境の変化に応じて3~4年ごとに改定が重ねられてきた本計画。今回は最新となる第7次の内容について見ていきます。

第7次エネルギー基本計画策定の背景

前回の第6次エネルギー基本計画が2021年10月に閣議決定してから3年強の間に、日本のエネルギー需給を取り巻く環境は大きく変化しました。

ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化などを受け、エネルギー安全保障の重要性は非常に高まっています。またDXの進展やAIの普及により将来にわたって電力需要の増加が見込まれます。環境面に関しても、これまで2050年カーボンニュートラル実現に向け世界各国が取り組んできたエネルギーの構造転換。これを気候変動対策としてだけでなく、GXととらえ、経済成長と一体化していこうという傾向が強まってきました。

そうしたさまざまな変化のなかで2025年2月18日、政府は「第7次エネルギー基本計画」を閣議決定しました。これまでの計画と同様に「S+3E」を原則としたうえで、上記のような情勢を踏まえた計画が策定されました。

| DX(デジタルトランスフォーメーション) デジタル技術を活用して業務やビジネスモデルを変革し、企業の競争力を高めていくこと。 GX(グリーントランスフォーメーション) 化石燃料に頼らず、クリーンなエネルギーを活用していくための変革。またそれらの活動を経済成長の機会にすること。 S+3E S:Safety(安全性) 3E:Energy Security(安定供給)、Economic Efficiency(経済効率性)、Environment(環境適合) |

関連記事

特集/第7次エネルギー基本計画――第7次改定の論点とこれまでの変遷

サステナブルノート

https://econews.jp/column/sustainable/11597/

第7次エネルギー基本計画の概要

第7次エネルギー基本計画は下記の7つの項目立てとなっています。

| 第7次エネルギー基本計画の構成 1.はじめに 2.東京電力福島第一原子力発電所事故後の歩み 3.第6次エネルギー基本計画策定以降の状況変化 4.エネルギー政策の基本的視点(S+3E) 5.2040年に向けた政策の方向性 6.カーボンニュートラル実現に向けたイノベーション 7.国民各層とのコミュニケーション |

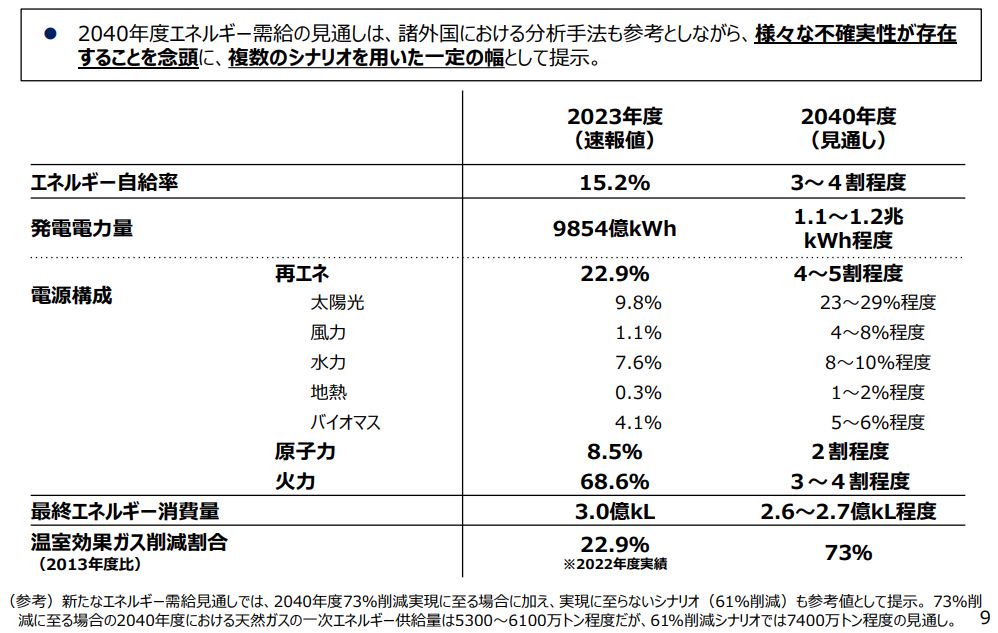

本計画では、2040年度のエネルギー需給見通しとして、再生可能エネルギー(以下、再エネ)を4~5割程度、原子力を2割程度、両方を合わせて最大で7割まで増やし、温室効果ガスの排出量を13年度比で73%削減することが目標に掲げられました。

なお前計画を含むこれまでの計画と大きく違う点としては、東日本大震災後より明記されてきた「可能な限り原発依存を低減する」という記載がなくなったこと。エネルギーの安定供給と脱炭素を両立するという観点から、これまで通り再エネを主力電源として最大限導入していくことは変わりませんが、原子力や次世代エネルギーの活用も含め、特定の電源や火力発電に過度に頼り過ぎないバランスのとれた電源構成をめざしていくことが示されました。

原子力においては「安全性の確保を大前提としたうえで、拡大目標に向け、必要な規模を持続的に活用していく」としています。

また目標については、2040年時点でのエネルギー関連技術の進展状況や、各国の動向、DXやGXの進展状況には不確実な要素が多いことから、現時点で正確に将来の状況を見通すことは困難です。

政府では需給見通しの作成にあたって5つのシナリオ【① 革新的な再エネ技術が普及拡大するシナリオ、② 水素・アンモニア・合成燃料・合成メタン等が普及拡大するシナリオ、③ CCSの活用が拡大するシナリオ、④ 革新技術(上記①~③)の普及・活用が幅広く拡大するシナリオ、⑤ 革新技術のコスト低減が十分に進まず、既存技術を中心にその導入が進展するシナリオ】を設定し、一定の幅のある目標や計画を作成しました。

政府が考える5つのシナリオの概要

| シナリオ | シナリオの概要 |

|---|---|

| ①再エネ拡大 | 既存の再エネ技術に加え、ペロブスカイト太陽電池・浮体式洋上風力等の大幅なコスト低減が実現し、国内の再エネ導入量が拡大。 |

| ②水素・新燃料活用 | 水素等の製造コストの大幅な低減により、水素・アンモニア火力の活用とともに、非電力部門における水素・アンモニアや合成燃料・合成メタン等の活用が拡大。 |

| ③CCS活用 | CO2貯留可能量の拡大、CO2回収・輸送・貯留技術の大幅なコスト低減により、一定の化石燃料の利用が残存しつつ、発電や産業でのCCSの活用が拡大。 |

| ④革新技術拡大 | 幅広い革新技術で導入制約の克服、大幅なコスト低減等が進展。エネルギー需給の両面で様々な革新技術をバランスよく活用することにより、脱炭素化が進展。 |

| ⑤技術進展 | 2040年度までに革新技術の大幅なコスト低減等が十分に進まず、既存技術を中心にその導入拡大が進展。 |

第7次エネルギー基本計画のポイント

続いて、本計画のポイントとなる下記項目について、個別にその内容を見ていきましょう。

<再エネの主力電源化>

2012年の「固定価格買取制度(FIT制度)」の導入以降、再エネは安定的な伸びを見せています。2012年当時の電源構成に占める再エネ比率は約10%だったのに対し、2022年度には約22%まで拡大しました。特に最近は、陸上の適地が頭打ちとなるなかで、洋上風力発電の導入が堅調です。

こうした背景を受け、本計画でも再エネ主力電源化に向け、今後も最大限の導入を進めていくことが明記されています。目標の内訳は、太陽光が23~29%、風力が4~8%、水力が8~10%、地熱が1~2%、バイオマスが5~6%となっています。

一方で、再エネ設備を新設する場合には、安全面や防災面、景観、環境への影響など、さまざまな課題があげられます。再エネが長期にわたり安定的な電源として地元地域や社会全体に受け入れられるよう、導入への理解促進や適正な事業規律の確保など、国や事業者、地方自治体などが連携して施策に取り組む必要があります。

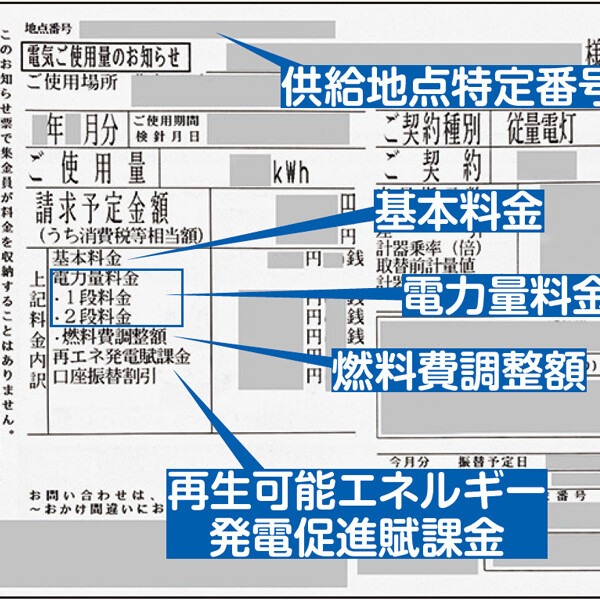

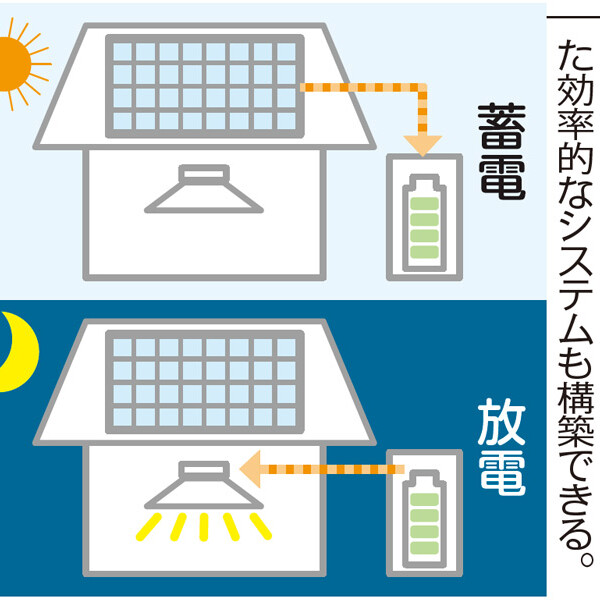

さらに再エネについては発電コストも課題のひとつです。国内の発電コストを見ると全体として低減が進んでいるものの、国際水準と照らし合わせると依然として高コストであり、2024年度の再エネ賦課金は約2.7兆円と想定されています。こうした国民負担を抑え、再エネの自立的な事業化を進めるためにも、FIP制度のさらなる活用や地域間連系線をはじめとするインフラ整備、蓄電池の導入、新たなビジネスモデルの構築など、多方面からの対策を進めていく予定です。

<原子力発電の活用>

原子力発電は、燃料となるウランが安定的に確保できることや、燃料量に対するエネルギー出力が大きいこと、また天候に左右されず安定した出力が可能なことなど、今後も国内のエネルギー需給に大きな役割を果たしていくものと期待されています。2040年度の見通しは現状の約5%から大きく上回る約20%となっています。

一方で、東京電力福島第一原子力発電所事故は決して忘れてはいけない教訓であり、その活用にあたっては安全性の確保が大前提となります。今後は電力需要の増加見込みに合わせた規模の原子力発電を継続的に活用していくための環境整備が必要です。既設炉の再稼働だけでなく、革新軽水炉・小型軽水炉・高速炉などの次世代革新炉の研究・開発・設置に向け、安全対策や地元理解の促進、また人材の育成・維持なども含めて取り組んでいく必要があります。

<徹底した省エネ活動と非化石エネルギーからの転換>

1970年代のオイルショックを契機にわが国では「省エネ法」が制定され、これまで官民一体となって省エネが推進されてきました。2023年の省エネ法改正では、その名称が「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」へと変更されました。これに合わせるようエネルギーの定義も拡大。これまで化石燃料、化石燃料由来の熱・電気が「エネルギー」とされてきたところに「非化石エネルギー」も加わりました。

省エネの重要性は世界でも再認識されています。2023年5月に広島で開催された「G7広島首脳会合」では、省エネが「第一の燃料(first fuel)」として重要であるという認識が共有されました。また国連気候変動枠組み条約締結国会議(COP28)では、2030年までに「世界全体のエネルギー効率の改善率を世界平均で2倍とする」ことが最終合意に盛り込まれています。今後については、国内でも化石燃料への過度な依存をやめること、そのためにも「徹底した省エネ」を継続していく方向です。

また同時に国内の温室効果ガス排出量の1~2割を占める中小企業についても、省エネ活動を契機とした「脱炭素」への取り組みが求められています。製造業における抜本的な製造プロセスの転換、省エネ法における「トップランナー制度」や「ベンチマーク制度」の見直しを通した支援体制の拡充、DR(デマンドレスポンス)の促進など、規制と支援の両輪で取り組みが進められていきます。

関連記事

特集/原子力発電とは――今さら聞けないその仕組みや歴史を紹介

サステナブルノート

https://econews.jp/column/sustainable/13370/

第7次エネルギー基本計画とGXの並走

ここまで第7次のポイントを見てきました。また今回の改定では、計画の閣議決定と同時に「GX2040ビジョン」が策定され、同日の2月18日にこちらも閣議決定されました。

「GX2040ビジョン」はGXの取り組みの中長期的な方向性をまとめたもの。第7次計画策定の背景でも伝えたように、DXやGXの進展による電力需要の増加が見込まれるなかで、エネルギーの構造転換を通して脱炭素電源をはじめとするクリーンエネルギーを確保していくことが国内の産業競争力に直結する状況です。今後は「第7次エネルギー基本計画」と「GX2040ビジョン」が一体的に推し進められていきます。電気をはじめとするエネルギーに関する施策や課題は、わたしたちの日常生活に密接に関わる問題です。わが国のエネルギー事情、環境問題との関わりなど、これを機会に理解を深めていきましょう。