乾きものだけじゃない!茹でてもおいしい落花生の育て方|おばあちゃんの家庭菜園

こんにちは。おばあちゃんです。

冬も過ぎ、ずいぶんと暖かくなりました。日差しも心地よい春は家庭菜園にぴったりな季節。なにを育てようか考えるだけで、ワクワクしてしまいますね。

さて今回は、晩春から初夏に植え始める落花生の育て方についてご紹介します。

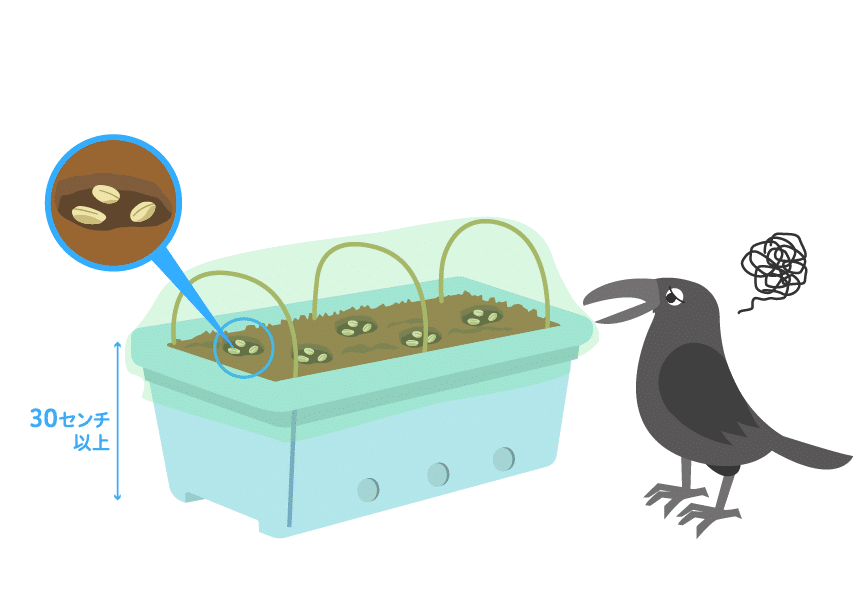

ピーナッツとも呼ばれる落花生。その名の由来は、花が落ちた後の土のなかに実ができることにあります。そのため、プランターの深さも30cm以上必要です。発芽温度は15℃以上なので、少し暖かくなってから種まきをします。植えた種は鳥に食べられてしまわないようにネットをかぶせましょう。落花生は加湿を好まないため、水のやりすぎには注意が必要です。

10日ほどで発芽するので、形の悪いものを間引きし、1本立ちにします。

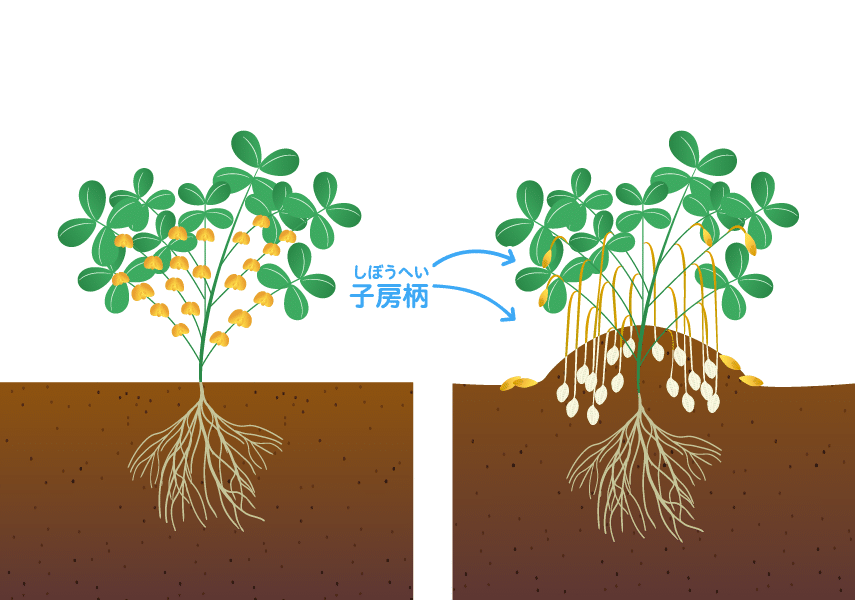

種まきから1ヵ月半ほどすると花が咲き、自家受粉を行います。受粉をすると、花の近くの茎から子房柄(しぼうへい)と呼ばれるツルが地中まで伸びていきます。花が落ちた頃に土のなかでさやをつくり、実となります。そのため、立派な実をつけるためには子房柄を切らないように土寄せを行い、実がしっかりと育つ環境を整える必要があります。

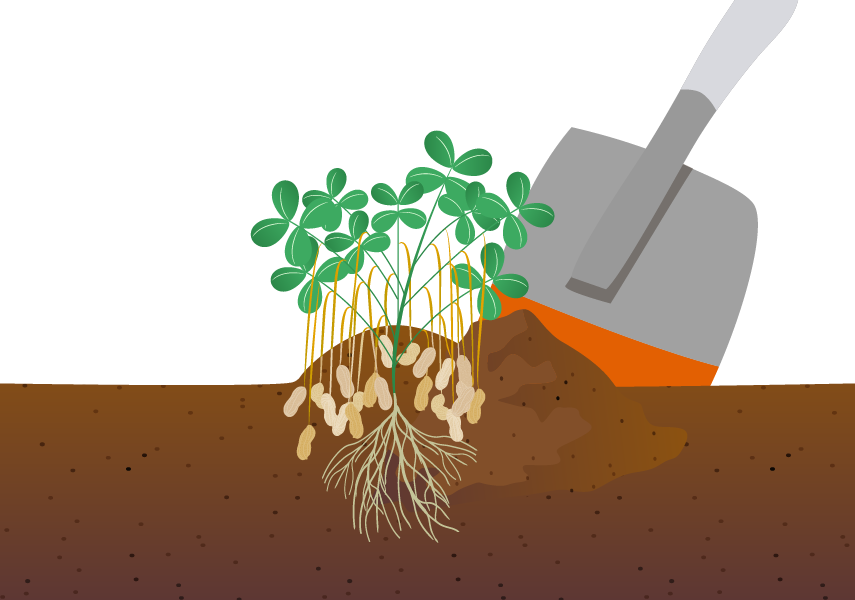

花が咲いてから2~3ヵ月後、下の方の葉が黄色く枯れ始めてきてくると収穫時期です。子房柄が切れてしまうと実の収穫効率が悪いので、スコップで株ごと掘り上げるように収穫を行います。

収穫した落花生、おばあちゃんおすすめの食べ方は塩茹で。生の落花生をよく洗い、殻が付いたまま30分ほど塩茹でし、粗熱が取れたらざるにあげます。あとは殻をむくだけ。ホクホクとした、普段の落花生とはまったく違った食感が楽しめますよ。食べきれなかった場合は、冷凍保存をしておくと便利。落花生はそのままだととても傷みやすいため、収穫時期にしか食べられない貴重な一品です。

また煎って食べる場合は、1週間ほど風通しのよい場所でカラカラと音がするまでしっかりと乾燥させ、殻から出した実をフライパンで煎ります。焦げないように弱火で10分以上じっくり煎るのがコツです。殻つきのまま煎る方法もありますが、煎る時間が長くなるので、おばあちゃんはいつも殻をむいています。煎ったものは常温で2~3ヵ月保存できます。

おつまみやおやつにピッタリな落花生。ぜひご自宅で育ててみてくださいね。

@おばあちゃん

他にもこんな『エコな知恵』をご提供いただきました

@そらさん(広島県)